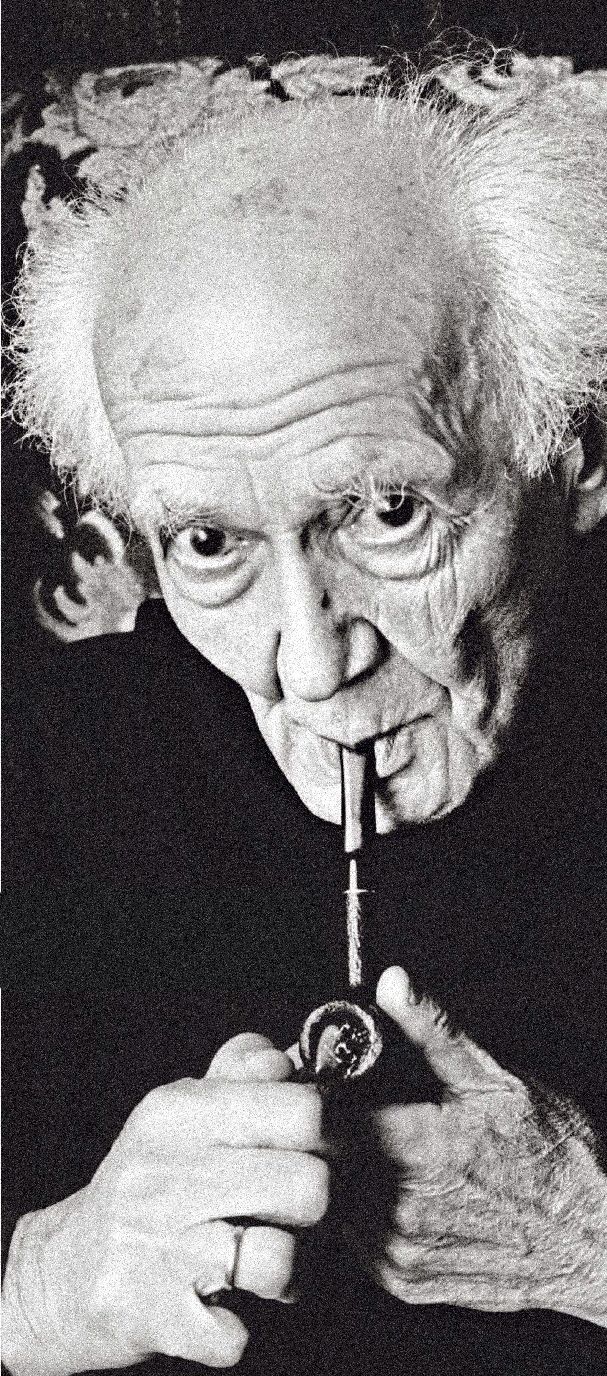

di Zygmunt Bauman

Che si tratti di Katy Perry o di Marcel Proust o Lacan che hanno qualcosa di importante da dire sulle premesse inconsce della loro consapevolezza — o di voi e di me; a prescindere da ciò che noi tutti e ognuno di noi veda, pensi di vedere o creda di stare vedendo, e a prescindere da qualsiasi nostro comportamento conseguente, ogni cosa è sempre intessuta in un discorso. Di fatto, noi mangiamo discorsi, beviamo discorsi, guardiamo discorsi. Il discorso è ciò di cui siamo fatti. Ed è a causa del discorso e della sua intrinseca necessità di dover guardare al di là dei confini che esso impone alla propria libertà che il nostro stare-al-mondo è un processo di perpetuo divenire — eterno e infinito. Il divenire insieme, il mescolarci, l'essere intrinsecamente, inseparabilmente intrecciati e avvinti, condividendo i nostri rispettivi successi e insuccessi, congiunti gli uni agli altri nel bene e nel male, dal momento del nostro simultaneo concepimento finché morte non ci separi...

Ciò che chiamiamo “realtà” quando cadiamo in uno stato d'animo filosofico, o “dati di fatto” quando seguiamo le opinioni correnti, sono entrambi intessuti di parole. Commentando nel suo libro Un incontro la storia di un vecchio di Juan Goytisolo, Milan Kundera fa notare che la biografia — qualsiasi biografia che tenti di essere ciò che il suo nome suggerisce che debba essere — altro non è che una logica artificiale, artefatta, imposta retroattivamente a una successione poco precisa e incoerente di immagini, sovraccarica di spezzoni di ricordi. Kundera conclude che, in netta contrapposizione con gli assunti del buonsenso, il passato condivide col futuro l'insanabile flagello dell'irrealtà. Eppure, proprio questa irrealtà è l'unica realtà che dobbiamo afferrare e possedere, «vivendo nel discorso come pesci nell'acqua». Questa realtà irreale, fin troppo irreale, la chiamiamo “esperienza”. Ci sforziamo di penetrare attraverso il muro fatto di parole. Paradossalmente, però, quel muro è l'interpretazione.

L'interpretazione è sempre un atto di re-interpretazione; la reinterpretazione è sempre una testa di ponte verso un'altra reinterpretazione. Quella che chiamiamo a priori e anche a posteriori “realtà” può arrivare a noi soltanto nell'involucro delle pre-interpretazioni. Una realtà “cruda”, “pura” e “assoluta” — di fatto non deformata — è un fantasma. Eppure utile, almeno finché sarà per noi una sorta di stella di Betlemme che, sistematicamente irritata dall'accecante imperfezione del linguaggio, ci indica comunque la strada verso la perfezione linguistica e così, o almeno si spera, verso la verità. La destinazione prescelta potrebbe essere irraggiungibile. La sua visione, però, ci sprona, ci induce a metterci in cammino e a continuare a camminare.

Testo tratto da In Praise of Literature (“ Elogio della letteratura”), firmato da Bauman con Riccardo Mazzeo, edito da Polity Press, e che uscirà in Italia da Einaudi Traduzione di Anna Bissanti

di Zygmunt Bauman

La paura è parte integrante della condizione umana. Potremo anche riuscire a eliminare una a una la maggior parte delle minacce che ingenerano paura (proprio a questo serviva secondo Freud la civiltà come organizzazione delle cose umane: a limitare o a eliminare del tutto le minacce dovute alla casualità della Natura, alla debolezza fisica e all'inimicizia del prossimo): ma almeno finora le nostre capacità sono ben lontane dal cancellare la «madre di tutte le paure», la «paura delle paure», quella paura ancestrale che deriva dalla consapevolezza della nostra mortalità e dall'impossibilità di sfuggire alla morte. Anche se oggi viviamo immersi in una «cultura della paura», la nostra consapevolezza che la morte sia inevitabile è il principale motivo per cui esiste la cultura, prima fonte e motore di ogni e qualsiasi cultura. Si può anzi concepire la cultura come sforzo costante, perennemente incompleto e in linea di principio interminabile per rendere vivibile una vita mortale. Oppure si può fare un ulteriore passo avanti: è la nostra consapevolezza di essere mortali, e dunque la nostra perenne paura di morire, a renderci umani e a rendere umano il nostro modo di essere-nel-mondo.

La cultura è il sedimento del tentativo incessante di rendere possibile vivere con la consapevolezza della mortalità . E se per puro caso dovessimo diventare immortali, come qualche volta (stoltamente) sogniamo, la cultura si fermerebbe di colpo, come hanno compreso sia Joseph Cartaphilus di Smirne,l'infaticabile cercatore della Città degli immortali ideato da Jorge Luis Borges, sia Daniel, l'eroe de La possibilità di un'isola di Michel Houellebecq destinato a essere clonato e riclonato all'infinito. Joseph Cartaphilus accerta di persona che Omero, essendosi reso conto della propria immortalità, e sapendo «che in un tempo infinito a ogni uomo accadono tutte le cose» e che dunque per questa stessa ragione sarebbe «impossibile (...) non comporre, almeno una volta, l' Odissea », è destinato a ritornare troglodita. E Daniel comprende che una volta cancellata la prospettiva della fine del tempo e assicurato il carattere infinito dell'esistenza, «il solo fatto di esistere è già una sciagura» e la tentazione di

È stata proprio la consapevolezza di dover morire, della inevitabile brevità del tempo, della possibilità o probabilità che le visioni rimangano ir -realizzate, i progetti in -compiuti e le cose non fatte, a spronare gli uomini ad agire e l'immaginazione umana a spiccare il volo. È stata questa consapevolezza a rendere necessaria la creazione culturale e a trasformare gli esseri umani in creature culturali. Fin dai suoi albori, e per tutta la sua lunga storia, il motore della cultura è stato la necessità di colmare l'abisso che separa il transitorio dall'eterno, il finito dall'infinito, la vita mortale da quella immortale; l'impulso a costruire un ponte per passare da una parte all'altra del precipizio; l'istinto di consentire a noi mortali di incidere durevolmente sull'eternità, lasciandovi un segno immortale del nostro pur fugace passaggio.

Tutto ciò naturalmente non significa che le sorgenti della paura, il luogo che essa occupa nell'esistenza e il punto focale delle reazioni che evoca siano immutabili. Al contrario, ogni tipo di società e ogni epoca storica hanno le proprie paure, specifiche di quel tempo e di quella società. Se è incauto baloccarsi con la possibilità di un mondo alternativo «senza paura», descrivere invece con precisione i tratti distintivi della paura nella nostra epoca e nella nostra società è condizione indispensabile alla chiarezza dei fini e al realismo delle proposte.

I nostri progenitori quando avevano sete tracannavano la loro dose quotidiana di acqua dai torrenti, dai fiumi, dai pozzi, persino dalle pozzanghere... Noi acquistiamo in un negozio una bottiglia di plastica sigillata piena d'acqua, la portiamo tutto il giorno con noi, ovunque andiamo, e ogni tanto ne beviamo un sorso. È questo oggi a «fare la differenza», la stessa differenza che intercorre tra le paure contemporanee e quelle dei nostri antenati. In entrambi i casi, la differenza è la commercializzazione. Come l'acqua, la paura è diventata un prodotto di consumo ed è stata assoggettata alla logica e alle regole del mercato. È stata poi trasformata in merce politica, in valuta utile a condurre il gioco del potere. La quantità e l'intensità della paura nelle società umane non rispecchiano più la gravità oggettiva o l'imminenza del pericolo, ma l'abbondanza di offerte sul mercato e l'intensità della promozione (o propaganda) commerciale.

( traduzione di Fabio Galimberti )