Che tipo di comunista sei stato?

"Mi aspettavo che mi chiedessi che tipo di scrittore sono".

Le due cose in te hanno lungamente convissuto.

"Sono stato un comunista di fronda. E uno scrittore irregolare".

Scusa di che anni parliamo?

"Degli anni Cinquanta. La mia passione politica era intrisa di letteratura e di sogno di giustizia. Quando dico "fronda" intendo la reazione allo stalinismo che in quegli anni vigeva ottusamente nel partito. Non era facile prendere le distanze. I più critici tra noi erano prigionieri di una coscienza divisa tra il bisogno di fedeltà ai valori del proletariato e la condanna di un metodo politico a vocazione autoritaria e illiberale. A volte mi sembrava di vivere dentro a un carcere psicologico".

Non c'erano vie di uscita?

"Fino alla morte di Stalin nel 1953 no. Poi sembrò arrivare un vento di rinnovamento. Fu un abbaglio. Fatto sta che dopo gli eventi accaduti in Ungheria nel 1956 mi dimisi da redattore dell'Unità . Ero in crisi. Fu allora che mi inventai il mestiere di fotografo con la Rolleiflex che mi aveva regalato mio padre. Poi, nel 1957, abbandonai Napoli e andai a Roma".

Quando dici "crisi" cosa intendi, cosa ti stava accadendo?

"Ero depresso, disorientato, annoiato. Sentivo la necessità di sottrarmi all'abbraccio soffocante del partito, ma al tempo stesso sapevo che mi sarebbe mancato. In che misura sarei stato in grado di cavarmela da solo?".

Scegliesti Roma perché?

"In quel momento mi sembrava la città giusta. Non era molle, materna e sinuosa come Napoli. Era un luogo di enormi potenzialità e di immenso cinismo. Una bellezza crassa. Ridondante. A volte grottesca. Dove qualunque frase che veniva pronunciata restava sospesa nell'aria. Non sapevi se era una frottola o la verità. per un po' feci il paparazzo.

Alla fine tornai al mestiere di giornalista".

"Era lo strato di cipria. Quando questa signora anni dopo scrisse un librone di più di cinquecento pagine sulla Cina - su quel "paradiso" che erano il maoismo e la rivoluzione culturale - non potevi non cogliere l'aberrazione intellettuale, l'abbaglio ideologico, la miseria politica ".

Dai una idea di un uomo irrisolto, irrequieto, contraddittorio, malmostoso.

"Non avevo più un baricentro. Non volevo fare il funzionario di partito e, a quanto pare, neppure il giornalista, almeno a quelle condizioni ideologiche. Avevo perfino provato a scrivere un romanzo e chi lo lesse - senza alcuna benevolenza, ma secondo me con sufficiente ragione - disse: "Lascia perdere, non dai l'impressione di conoscere la vita. E scrivere vuol dire questo: tuffarsi nella vita". Fu una tranvata. Una ferita al mio amor proprio. Che dovevo fare?".

Che facesti?

"Sparii per un po'. Destinazione Berlino. Ripresi a occuparmi di fotografia. Fotografai tutto quello che mi accadeva intorno. Era come se, per la prima volta, mi stessi davvero tuffando nella vita".

E cosa vedevi?

"Una città spaccata in due. Ancora non era stato alzato il Muro. I bar sembravano mense aziendali. I giovani spenti e le ragazze con il sorriso rassegnato. Tutti bevevano birra senza un barlume di allegria. La cosa che mi colpì maggiormente era la gente in strada.Sembrava che non mi vedesse. Scattavo le mie foto a uomini e donne che parevano ciechi. Era la parte Est. Squallida e insopportabilmente noiosa. Fu la prima volta che percepii la durezza e la complessità del reale. Tu mi chiedevi della mia irrequietezza?"

Sì.

"Non saprei risponderti. Non ho mai capito se sono un vero giramondo o uno stanziale. So che gli anni napole

tani hanno molto influito su di me".

"È stato lo sfogo di una memoria che cercava di darsi delle coordinate. Ma anche il bisogno di creare un vero respiro narrativo. Piegari mi affascinò. La sua storia da un lato mostrava l'ottusità e fanatismo di un partito che grazie a Giorgio Amendola ebbe la meglio. Fu vergognoso come Piegari venne trattato. Insultato, delegittimato, definito pazzo. Provincialismo e localismo ebbero la meglio. Piegari tornò alla sua professione di medico. Si trasferì a Londra. Lontano dalle nostre beghe e miserie ".

Un altro personaggio di quegli anni - anche lui un meraviglioso sconfitto - fu Renato Caccioppoli, il grande matematico. Non hai l'impressione che ci fosse un bel concentrato di intelligenze sprecate?

"Ho voluto molto bene a Renato. Non so se l'aggettivo sprecato sia corretto. La sua fu un'intelligenza spietata, umbratile, conflittuale, dolorosa, vera. Non aveva nulla di gratuito. Né di conformistico. Amava trasgredire e questo era considerato intollerabile dai funzionarietti di partito".

"Sono un figlio della guerra. Ho visto crescere le macerie e moltiplicarsi i morti. Mio padre, per metterci al riparo, decise di vendere la sua piccola azienda di colori e vernici e di trasferirci da Napoli in Toscana, sopra Arezzo. Acquistò una tenuta. Peccato che fosse esattamente sulla Linea Gotica.

Cioè nel mezzo di uno scontro tra

"È come se esplodesse un dolore dal profondo da cui avverti il senso della tua stessa inutilità. Per amare il romanzo - ho scritto ne La dismissione - devi riuscire a fare un inventario delle cose perdute. Alla fine scrivere è solo questo. Inventariare ciò che non c'è più".

"Sì e no. La verità è che stiamo rinnegando tutto. Tanto che un vecchio di 88 anni come me si sente oggi spaesato. Cosa mi lega al passato? Più nulla. I fili sono stati recisi".

Hai mai pensato di tornare a vivere a Napoli, riscoprire lì le radici?

"Ho vissuto qualche anno a Roma, poi per tredici anni a Milano e di nuovo a Roma. Non credo che tornerei a vivere a Napoli. In questa decisione c'è qualcosa di irrimediabile. C'è il disagio delle antiche abitudini che sono state rinnegate. Ti dirò un'altra cosa: ho amato molto mio padre e questo amore viscerale ha forse pesato in maniera negativa. Sono figlio di una grande armonia familiare. E quando ho incontrato la disarmonia mi sono trovato di colpo impreparato".

La politica e il partito furono la coperta sotto cui rifugiarsi.

"Una coperta un po' corta ma che ci ha tenuti al caldo ".

Non ti sembra un ossimoro essere napoletano e comunista?

"C'è un doppio pregiudizio in quel che dici: sul napoletano e sul comunismo. L'idea che sia impensabile un comunismo allegro, umano, garbato, perfino "leggero", fa il paio con l'idea che non possa esistere in natura il napoletano silenzioso, ordinato, malinconico, legalitario fino all'ossessione, eccetera. Il fatto è che certi luoghi comuni sicuramente facilitano la vita, però non la spiegano ".

| LE IMMAGINI DI QUESTA PAGINA. Le foto in B&N sono di Ermanno Rea. Quelle a colori sono tratte dalla rete e riguardano la vicenda della bonifica di Bagnoli |

Finita la guerra?

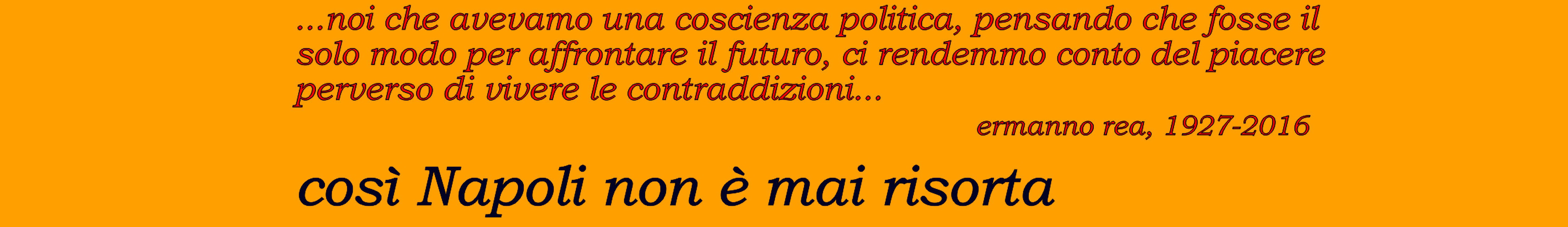

"Tornammo a Napoli. Qui era avvenuta la mia educazione sentimentale. Ma il disagio ricominciò presto. Noi che avevamo una coscienza politica, pensando che fosse il solo modo per affrontare il futuro, ci rendemmo conto del piacere perverso di vivere le contraddizioni".

Spiegati meglio.

"Voglio dire che la nostra vita è stata un po' un incantamento attorno alle contraddizioni. Vi era la gioia di scoprirle convinti che noi eravamo gli agenti che le avrebbero superate. Non comprendevamo - almeno io non comprendevo - che Napoli era una città troppo posseduta dal passato. Questa scoperta la vissi in un primo momento come un fascino immenso. Poi come un fardello. E per liberarmene scelsi di abbandonare la città".

Per una decina di anni hai fatto esclusivamente il fotografo. Hai, come si dice, girato il mondo. Poi hai smesso. Definitivamente. Perché?

"Penso che in ogni fotografia ci sia un giudizio, un'emozione, qualcosa di esemplare che si riferisce all'attimo che stai vivendo. Ho visitato paesi e vissuto storie che mi hanno stregato. Sono andato incontro a vicende che mi hanno deluso o spaventato; in altre ancora lo smarrimento e la solitudine prendevano il sopravvento. Era vita vissuta attraverso le immagini. A un certo punto ho pensato che quel percorso fosse giunto al capolinea ".

Perché?

"Forse perché ho l'animo del disertore. Non riesco a combattere nello stesso esercito troppo a lungo. Quando presi la decisione di mollare tutto ero a Dublino. Era notte. Una notte umida e fredda. Risalii per una strada deserta lungo il fiume Liffey. Cominciai a cantare a squarciagola. Mi prenderanno per ubriaco, pensai. Ma non ero sbronzo. Ero disperato. E per non piangere cantavo. Cantavo sentendo che la solitudine mi stava massacrando e che non ce la facevo più. Ecco. Dal mio animo saliva confusa questa esigenza di mollare tutto".

E lo facesti.

"La verità è che ero stanco di girare il mondo e annoiato dalla fotografia. Poi dopo un po' ad Amburgo conobbi Annette, una tedesca che era vissuta in Italia perché la madre era stata un'attrice dei telefoni bianchi. Ci sposammo. Avemmo un figlio e alla fine ci toccò ammettere che non eravamo fatti l'uno per l'altra".

Sei affascinato dalla fuga e dalla sparizione.

"Forse non è casuale che abbia scritto un libro su Federico Caffè. Sento di appartenere a quel mondo di scomparsi. Gente che ha rinunciato alla propria identità. Che ha cancellato le proprie tracce"

"Ebbi, in maniera del tutto inaspettata, una raccomandazione per un colloquio con Maria Antonietta Macciocchi. Dirigeva Vie Nuove . Ascoltò la mia storia e mi assunse come redattore".

Ma non avevi abbandonato il Pci?

"Evidentemente non del tutto. E poi diciamo la verità: avevo bisogno di un lavoro. Quel colpo di testa, di lasciare L'Unità , rischiava di seppellirmi. D'accordo il disorientamento. La crisi. Ma poi c'erano le necessità. E comunque restava la speranza di ritrovare lo slancio. Era il 1958 quando venni assunto. Nel 1959 tagliai la corda".

Cosa non funzionò?

"Tutto. La Macciocchi si dimostrò una despota. Un personaggio odioso. Fornita di un rigore politico insopportabile. La redazione era attraversata dal malumore e dalla frustrazione. Una delle poche persone che poteva tenerle testa era Miriam Mafai. Tutt'altro conio. Per il periodo in cui restai lì Miriam fu la mia "compagna di banco"".

"In una continua interrogazione. Un bisogno spasmodico di spaccare il capello in quattro. C'era il mio mentore Renzo Lapiccirella e la sua compagna Francesca Spada - di cui mi ero anche un po' invaghito - Paolo Ricci, Gerardo Marotta e Gaetano Arfé. C'era Guido Piegari che nel 1948 aveva dato vita al gruppo Gramsci".

"La verità è che siamo tutti dei perdenti. E poi detesto coloro che vincono. Tra questi ultimi ci sono troppi sopraffattori, mascalzoni, corrotti. Le persone sensibili e gentili - magari dotati di un'intelligenza fragile - sono quasi sempre destinati a essere sopraffatte. Con chi mi dovrei schierare? Fin da piccolo ho avuto questo bisogno di sentire che la giustizia era in qualche modo rintracciabile. Che non tutto si svolgeva allo stesso modo e sotto lo stesso segno".