Con Gheddafi la Libia viveva benissimo con le esportazioni energetiche nonostante i furti del regime. Il 95 per cento delle entrate libiche sono sempre venute dall'energia. Nel 2010 sfioravano 1,6 milioni di barili di greggio quotidiani, oggi sono a 200.000. A ciò si aggiunge la caduta dei prezzi. Risultato: sono passati da entrate annuali nelle casse dello Stato pari a 50 miliardi di dollari sei anni fa ai circa 10 milioni odierni. Una catastrofe. Ne risulta che lo Stato da due mesi non paga più gli stipendi al suo milione e mezzo di dipendenti. Sono in piena crisi. Pessime le conseguenze. Storicamente la Libia, come tutti i Paesi produttori, impiega nelle aziende statali in gran

Uno legge i giornali italiani e crede che il la maggior preoccupazione dei libici sia la creazione di un governo di unità nazionale tra Tripoli e Tobruk, che permetta finalmente di coordinare gli sforzi contro la penetrazione dell'Isis e lo sfaldamento nazionale. Invece pare che la ggente sia largamente scettica, se non addirittura ostile al gabinetto unitario così come mediato anche con l'aiuto delle Nazioni Unite negli ultimi mesi. Insomma che alla fine il parlamentino di Tobruk voti o meno la fiducia al nuovo governo conta molto poco. Quel governo è finto, artificiale, composto da

L'impressione è netta: la Libia importa più a nessuno nel momento in cui il petrolio costa venti dollari e la crisi internazionale fa prevedere che non ne servirà granche nei prossimi dieci anni. Tra dieci anni anche la motorizzazione privata sarà presumibilmente tutta a trazione elettrica e quindi… sai quanto importa a inglesi francesi e americani se si riapre il fronte libico dell'immigrazione clandestina in Italia. E l'Isis? Col petrolio a venti dollari anche l'Isis prima o poi si spegne.

Gli Usa di Obama che hanno scelto l'isolazionismo accompagnati da una tensione di rivincita negli stati periferici dell'orso russo in tandem con la Nato.

In questo quadro esplode l'ingresso fragoroso dell'Iran nel consesso delle nazioni che contano (grande merito di Obama), unica nazione del Medio Oriente che abbia una struttura complessiva (libertà democratiche a parte…) di livello europeo. Diciamo l'unico paese che può essere autosufficiente in tutto nella zona. L'unico paese che può stare alla pari di Israele.

Insomma in due tre anni il mondo c'è girato dentro la testa: meglio che ne prendiamo atto e pensiamo come starci.

|

|

|

||||||||||

| La

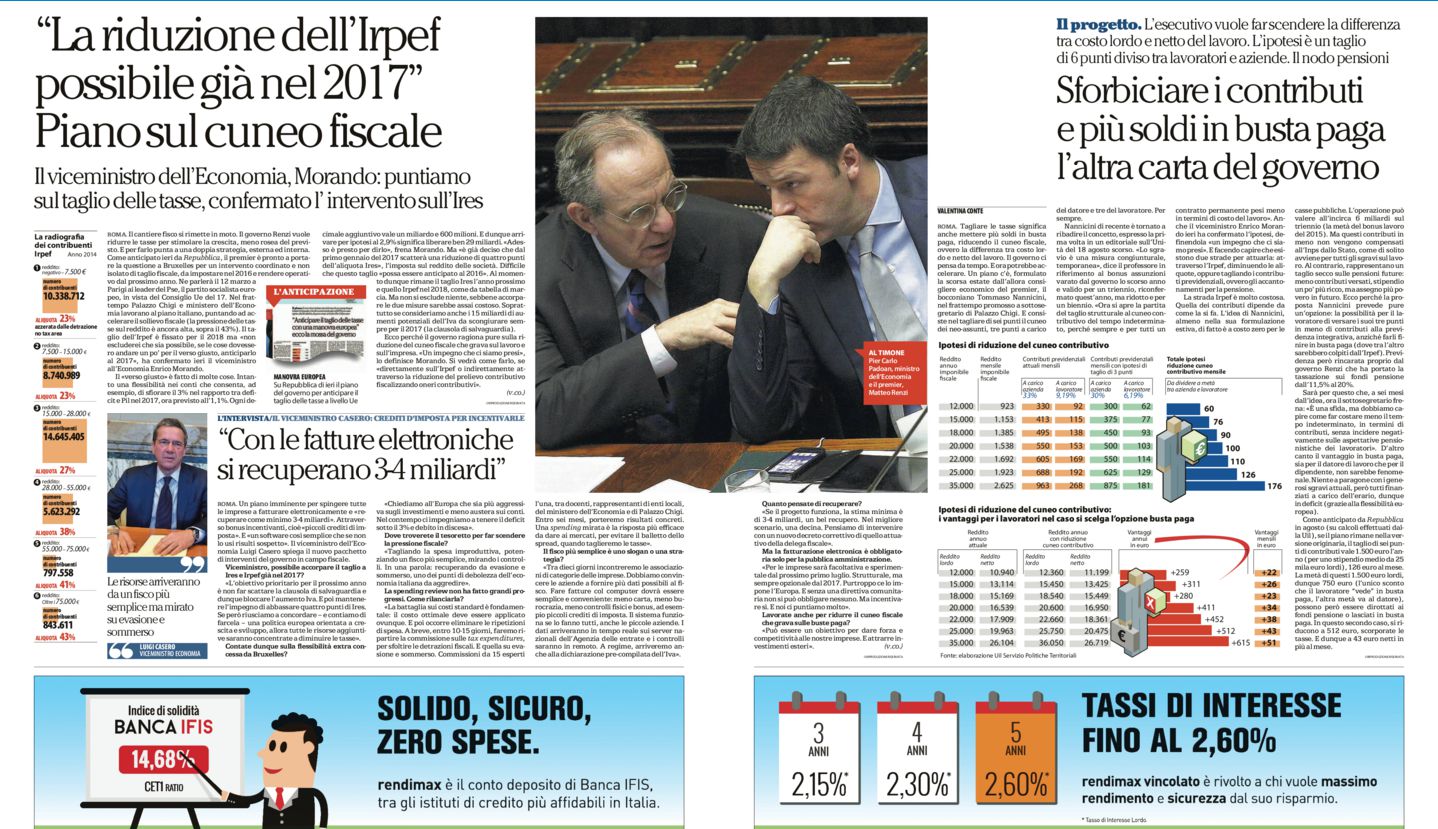

prima. Mentre l'economia contabilizzabile del Paese arranca, secondo la

Cgia di Mestre quella riconducibile alle attività in nero e alla

criminalità organizzata non conosce battute d'arresto. Se tra il 2011 e

il 2013 l'economia sommersa e quella illegale sono aumentate di 4,85

miliardi, arrivando a toccare i 207,3 miliardi nel 2013 (pari al 12,9%

del Pil), la fetta 'pulita' di reddito nazionale - cioè al netto

dell'economia non osservata - è diminuita di 36,8 miliardi, scendendo

sotto quota 1.400 miliardi. Ipotizzando prudenzialmente che l'incidenza

percentuale dell'economia non osservata sul Pil sia rimasta la stessa

anche nel biennio successivo al 2013, gli artigiani mestrini stimano in

quasi 211 miliardi il "contributo" che questa economia "grigia" ha dato

al Pil nel 2015. Questo aspetto, per la Cgia, ha effetti molto

importanti sul fronte fiscale. "Nel 2015 - sottolinea Paolo Zabeo della

Cgia - al lordo dell'operazione bonus Renzi, la pressione fiscale

ufficiale in Italia è stata pari al 43,7%. Tuttavia, il peso

complessivo che il contribuente onesto sopporta è di fatto superiore ed

è arrivato a toccare la quota record del 50,2%". Per l'associazione artigiani, la pressione fiscale è data dal rapporto tra l'ammontare complessivo del prelievo (imposte, tasse, tributi e contributi previdenziali) e il Prodotto interno lordo (Pil) che si riferisce non solo alla ricchezza prodotta in un anno dalle attività regolari, ma anche da quella "generata" dalle attività sommerse (cioè non in regola con il fisco) e da quelle illegali che consistono in uno scambio volontario tra soggetti economici (contrabbando, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti). Ipotizzando in via prudenziale che nel 2014 e 2015 l'incidenza dell'economia non osservata sul Pil sia rimasta la stessa del 2013, per la Cgia si può pensare che nel 2015 abbia sfiorato i 211 miliardi di euro. Da qui il dato che la pressione fiscale reale balza al 50,2%. "E' evidente che con un peso fiscale simile - dichiara il segretario Renato Mason - sarà difficile trovare lo slancio per ridare fiato all'economia del paese in una fase dove la crescita rimane ancora molto debole e incerta". La seconda. L'idea del governo Renzi sarebbe quella di mettere più soldi nelle tasche degli italiani e di tutti gli europei. Con una manovra concordata con Bruxelles e non solitaria di taglio delle tasse. Un pacchetto di idee del governo italiano per provare a disegnare una via di fuga dalla crisi economica che ha avviluppato di nuovo il Vecchio Continente e quasi tutti i Paesi industrializzati. Prima di tutto perché la politica europea dei bassi tassi non convince i consumatori che tendono a non indebitarsi più e a mantenere una riserva di garanzia nei loro conti correnti. Si sentono ancora feriti da quello accaduto dal 2008 ad oggi. E non vogliono più correre rischi. Secondo perché è ormai evidente come le politiche di pura austerità inducono all'avanzare nei paesi occidentali dei fronti populisti e anti-austerity. E dal rischio “instabilità”. L'ultimo esempio è stato offerto dall'Irlanda. |

|

Il

voucher non è più lo strumento per pagare i lavoretti estivi degli

studenti o dei pensionati, come in origine. Al contrario, somiglia

sempre più a una regolare e parziale forma di retribuzione, tra l'altro

esentasse, priva di diritti (maternità, malattia, ferie) e con

contributi previdenziali talmente minimali da essere inutili. Nell'anno

del Jobs Act questo il sospetto - i datori hanno scelto i buoni per

stipendiare lavoro a termine. Ecco che il voucher esplode dove non te

lo aspetti. Più al Nord che al Sud (benché la crescita in Sicilia sia

stata stellare), per l'80% tra gli under 49 (e il 40% under 29),

praticamente solo tra lavoratori comunitari (al 92%), nel terziario per

il 50% e solo il 15% nei settori classici di utilizzo dei ticket, come

giardinaggio, lavoro domestico, attività sportive. Altro che badanti e

raccoglitori di mele. Qui siamo di fronte a camerieri, baristi,

commessi. E come spiegare poi il gap tra voucher acquistati dai datori

e riscossi dai lavoratori? Nel 2015 lo sbilancio è di nove milioni di

ticket tenuti nel cassetto, in caso passasse qualche controllo. Che

però non passa. E via col nero... Mi pare che Renzi presti poca attenzione – assai di meno degli italiani che prima di spendere DEVONO davvero pagare le tasse e i servizi pubblici dalla sanità ai comuni- al problema sollevato non solo dalla CGIA di Mestre. I conti della badante sono presto fatti: se venisse recuperata in 5 anni l'evasione fiscale e contributiva di quei 211 miliardi di PIL nero, l'Italia disporrebbe ogni anno di 40-50 miliardi di investimenti potenziali ed altrettanti per la riduzione del debito . Che in cinque anni scenderebbe da 2400 miliardi a 2100-2150 miliardi. Il fatto è che Renzi da questo orecchio proprio non ci sente. Come stia andando davvero la fattura elettronica (sotto il profilo del controllo dell'evasione) è ignoto. Poi c'è lo split payment che implica la scissione del pagamento dell'Iva da parte della pubblica amministrazione. L'ente pubblico, attraverso questo nuovo regime, è chiamato a versare direttamente al fornitore l'importo della fattura in relazione alla prestazione ricevuta e, in seguito, versa il dovuto all'erario secondo i dettami del provvedimento ministeriale. Potremmo scoprire che gli enti pubblici… hanno dimenticato di versare l'IVA seguendo la buona abitudine dei tempi INPDAP quando lo stato si indebitava ogni anno per coprire la propria parte di pensioni ex contributi non versati a suo tempo E col successivo casino indotto nell'INPS con la fusione fredda dell'INDAP nell'INPS. Con queste idee per la testa del fiorentino gli evasori possono dormire sonni abbastanza tranquilli perché un governo che non ribalta una situazione illegale di tale livello (voucher compresi) , è tutto sommato un “buon” governo (per gli evasori: s'intende). |

||||||||||

Ma qui non parlo ne della recensione ne del libro ma dell'ampia seconda parte (della recensione) nella quale Scalfari descrive come e perché lui divenne antifascista o si ritrovò tal quale forse del tutto inaspettatamente.

Leggiamo:

Non starò qui a raccontare come vissi quel periodo, negli anni in cui frequentavo il ginnasio a Roma, poi a Sanremo, poi di nuovo a Roma quando entrai all'Università nel '41. Dirò soltanto che la mia appartenenza al fascismo non era minimamente turbata da dubbi. Il Duce era il Duce, le canzoni che Battista padre canticchiava a casa ed aveva cantato a squarciagola negli anni del fascismo imperante e poi di Salò, anch'io le ho cantate e di tanto in tanto capita anche a me di ricanticchiarle adesso. Ma c'è una differenza di fondo tra la mia storia e quella del Battista padre.

Ai tempi miei c'erano già, ma forse c'erano sempre state, due o tre diverse “correnti” nel partito ed anche nei Guf e nei giornali che rappresentavano la voce studentesca dei giovani fascisti universitari.

C'era una corrente di “fascismo muscolare” rappresentata da Roberto Farinacci, una più moderata rappresentata da Galeazzo Ciano ed infine un'altra culturalmente frondista rappresentata da Giuseppe Bottai. Io ero fascista nel modo di Bottai, ma molti nel giornale universitario su cui scrivevamo erano per Farinacci a cominciare da Tedeschi che poi, dopo la caduta di Salò e l'arrivo della democrazia in Italia, diresse Il Borghese.

Quando fui espulso dal Guf, attraversai tre o quattro giorni di grande sconforto, ma poi mi ripresi perché prevalse dentro di me questa considerazione: se Carlo Scorza, segretario generale nazionale del partito, mi ha espulso, segno è che non mi considera fascista ma antifascista. Lui in questa materia ne sa più di me. Quindi ha ragione lui: io sono antifascista, altrimenti non avrei scritto quell'articolo.

Così diventai sinceramente antifascista, fondammo con alcuni amici un'apposita organizzazione clandestina ed esordimmo con una scazzottata collettiva alla facoltà di giurisprudenza contro i giovani del Guf. Insomma, per merito di Carlo Scorza che nel

Scalfari entrò all'università a 17 anni. Tra le sue prime esperienze giornalistiche c'è "Roma Fascista", organo ufficiale del GUF (Gruppo Universitario Fascista), mentre era studente di giurisprudenza. Negli anni successivi Scalfari continua a collaborare con riviste e periodici legati al fascismo, come "Nuovo Occidente", diretto dall'ex squadrista e fascista cattolico Giuseppe Attilio Fanelli. Nel 1942 Scalfari sarà nominato caporedattore di "Roma Fascista".

All'inizio del 1943 (aveva 19 anni) scrisse una serie di corsivi non firmati sulla prima pagina su Roma Fascista in cui lanciava generiche accuse verso speculazioni da parte di gerarchi del PNF sulla costruzione dell'EUR. Questi articoli portarono alla sua espulsione dai GUF per opera di Carlo Scorza, allora vicesegretario del PNF. Di fronte al gerarca intenzionato a perseguire gli speculatori, il giovane Scalfari aveva ammesso come i suoi corsivi fossero basati su voci generiche. Il gerarca accusò poi il giovane di essere un imboscato, e lo prese materialmente per il bavero strappandogli le mostrine dalla divisa del partito.

Scrive Scalfari in conclusione: Quando fui espulso dal Guf, attraversai tre o quattro giorni di grande sconforto, ma poi mi ripresi perché prevalse dentro di me questa considerazione: se Carlo Scorza, segretario generale nazionale del partito, mi ha espulso, segno è che non mi considera fascista ma antifascista. Lui in questa materia ne sa più di me. Quindi ha ragione lui: io sono antifascista, altrimenti non avrei scritto quell'articolo. Così diventai sinceramente antifascista, fondammo con alcuni amici un'apposita organizzazione clandestina ed esordimmo con una scazzottata collettiva alla facoltà di giurisprudenza contro i giovani del Guf.

Insomma ci sono state due Italie differenti durante e dopo il fascismo.

Storie differenti. Anni differenti. C'è chi ha avuto un nonno Giuseppe tra i soci fondatori nel 1908 della “Cooperativa dei prodi Contadini” seguendo gli insegnamenti di Leone XIII e della Rerum Novarum. Quel nonno terminò i suoi anni martirizzato dalle botte dei fascisti. Suo figlio sarà nella 171.a Brigata Garibaldi. Suo nipote nel PCI. Oggi alla finestra.

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Con questo post intendo mettere in chiaro alcune mie posizioni riguardo alla mercificazione del corpo femminile. Non penso che poter fare del proprio corpo una fonte di lucro sia empowering per il sesso femminile. Ci sono femministi che la pensano così, io non la penso così. Si tratta di un argomento delicato e complesso, ma cercherò di evidenziare gli aspetti principali del discorso. C'è un motivo per cui, se voglio vendere un rene o un braccio a qualcuno, non posso farlo. Rinunciare alla propria integrità fisica in cambio di denaro mette a rischio le fasce più deboli ed indigenti della popolazione. In che senso si può parlare di “libera scelta”? Penso che una persona, nel prendere la decisione di vendere il proprio corpo, possa essere soggetta a fortissime pressioni sociali ed economiche; pressioni che non renderanno mai quella scelta davvero “libera”. A garantire la libertà di una scelta di questo genere c'è il sistema della “donazione”: così come si può donare il sangue, o un organo, non ho nulla in contrario all'idea che una donna decida di “donare” il proprio utero. La remunerazione però non farebbe altro che generare una nuova fonte di disuguaglianza, la disuguaglianza tra chi si può permettere di tenersi il proprio corpo e di farne ciò che vuole e chi invece è costretto a venderne o affittarne dei pezzi per arrivare a fine mese. E questo, è vero al di là del sesso della persona coinvolta in questo genere di compravendita. Penso, realisticamente, che la maternità surrogata diventerà legale in Italia come è già legale in molti altri paesi europei in tempi relativamente brevi. La mia preoccupazione concreta riguarda, ripeto, le fasce più povere e svantaggiate della società. Per il resto, non penso che sia una cosa oltraggiosa o drammatica il fatto in sé che una donna benestante decida di far soldi mettendo al mondo un bambino per qualcun altro. Ma non penso neanche che sia una cosa “femminista” o che sia un passo in avanti per l'autodeterminazione delle donne. Perché, semplicemente, non lo è. E non è una questione, come molti e molte recriminano, “etica”. E' una questione politica. |

Pensare

che il fatto che una femmina possa vendere il proprio corpo o le

proprie prestazioni fisiche sia una cosa che aiuta la causa femminista

in qualsiasi senso mi sembra profondamente ingenuo. L'ideologia in base alla quale il fatto che io abbia un corpo con certe caratteristiche determina il ruolo sociale che devo avere è il problema contro cui il femminismo radicale combatte. Creare o legalizzare ruoli sociali univocamente destinati al sesso femminile è dare da mangiare al patriarcato. Ma non solo: dare ad un corpo, in quanto dotato di specifiche caratteristiche, un certo valore commerciale, significa alimentare l'idea squisitamente preistorica che le donne siano un bene di scambio. Un'idea su cui già si basa tutta l'impalcatura della nostra società, a partire dalla così tanto discussa “famiglia”; un'idea che dobbiamo sforzarci di demolire, non di alimentare. Questo è il motivo principale per cui sono, tra l'altro, profondamente contraria all'idea che la legalizzazione della prostituzione sia una causa femminista. Pensare che vendere il proprio corpo ad un maschio sia un modo di ottenere potere economico e sociale vuol dire rassegnarsi all'idea che l'unico modo di essere libere che abbiamo passa attraverso l'accettazione del nostro ruolo di genere. Il femminismo radicale ragiona nei termini di eliminare le categorie di genere. Non ragiona nei termini di fare del proprio genere un vantaggio sociale, una carta in più da giocare, o una forma di identificazione. Dal punto di vista strettamente mediatico, del dibattito sull'utero in affitto mi hanno dato fastidio diverse cose, è questa è probabilmente la ragione principale per cui ho manifestato il mio disappunto sulla questione. La prima cosa è stata la completa mancanza di discussione sulla vendita di sperma (che in Italia è a tutt'oggi illegale). Tutto il dibattito è stato impostato in termini maschilisti. E questo non fa altro che alimentare l'oscurantismo mediatico già piuttosto forte sull'esistenza delle coppie lesbiche. Nessuno parla di come queste coppie lesbiche dovrebbero fare un figlio. |

|

Non

sembrano esserci criticità di sorta; sembra che il problema

semplicemente non esista. Un mondo femminista è un mondo in cui i corpi

maschili e i corpi femminili sono ugualmente desiderabili. Pensare che

un corpo in quanto femminile sia un bene commerciale, e soprattutto un

bene commerciale più prezioso di un corpo maschile è quello su cui si

basano tutte le strutture più oppressive della nostra società

patriarcale (a partire dal matrimonio). Da quello che ho letto in questi mesi in rete, vedo molte persone convinte del fatto che un qualsiasi avanzamento nell'ambito dei diritti LGBT sia un successo del femminismo. Personalmente, trovo che questo sia un punto di vista molto ingenuo. Un altro dei motivi che mi spinge ad essere piuttosto critica e “fredda” nei confronti della questione della maternità surrogata è che ritengo che noi femministi abbiamo questioni ben più significative da discutere e da mettere in luce, e ho spesso la sensazione che fare un ibrido moderato tra il discorso femminista e quello LGBT sia il modo migliore per perdere di vista gli obiettivi del femminismo. Tengo a precisare che sono profondamente disgustata dal modo in cui la destra italiana continua a strumentalizzare il corpo femminile per raggiungere i propri obiettivi politici, e trovo che parlare, come fanno loro, della maternità surrogata come di una cosa “sbagliata perché innaturale” sottolineando con toni sentimentali e melodrammatici il fatto che “la mamma deve stare con il proprio bimbo” sia una manifestazione del più becero e squallido sessismo. Voglio inoltre ripetere e mettere bene in chiaro che la mia opposizione nei confronti delle pratiche di vendita del corpo femminile non è di tipo moralistico ma di tipo politico. Questo significa che non intendo dare nessun giudizio di valore sulle persone che lavorano nella prostituzione o che affittano il proprio utero; ma ritenendo che la società patriarcale sia strutturalmente incompatibile con il benessere del sesso femminile, penso che non esista nessun dispositivo, all'interno della società patriarcale stessa e concepito da quest'ultima, in grado di renderci “più libere”. |

|||

| http://c-literacy.tumblr.com/ |

||||||